亚商投顾-景气上行+红利三重奏,新一轮造船周期已至(附股)!

2024-04-22 17:38:16

导读/核心观点

①本轮船舶大周期显性驱动主要为 " 绿色动力 " 加速下的朱格拉周期,当前正处于周期早期 " 量价齐升 " 阶段;

②多重因素驱动下,新一轮船舶周期已至。事件驱动:4 月 15 日,中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船(集团)有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司为加拿大 SEASPAN 公司建造的第 3 艘 15500TEU 大型集装箱船 " 第一展望 " 号,较合同期提前 1.5 个月在中国船舶长兴造船基地完工交付,标志着该系列船以高效率、高品质的形象圆满收官。" 第一展望 " 号是该公司继 4 月 9 日命名交付 13000TEU 液化天然气(LNG)双燃料动力大型集装箱船 "CMACGMPARATY" 号,在一周之内交付的第 2 艘大型集装箱船。

行业透视

中国船舶产业由 " 大国 " 向 " 强国 " 转变趋势显著,根据中国船舶工业协会数据,2023 年新签船舶订单 2589 万修正总吨,占全球比例约为 60%。国投证券郭倩倩认为,本轮船舶大周期显性驱动主要为 " 绿色动力 " 加速下的朱格拉周期,当前正处于周期早期 " 量价齐升 " 阶段,看好 2024 年头部船企将兑现 " 红利三重奏 ",即产能红利、价格红利、盈利红利。(文末附产业链及相关上市公司梳理)

一、船舶行业概述

1.定义

船舶制造行业,即造船业,是现代综合性产业,也是军民结合的战略性产业。作为关乎国民经济发展与国防安全的重要产业,船舶制造行业为海洋开发、水上交通运输、能源运输、国防建设等提供必要的技术装备,是我国制造业中不可或缺的重要组成成分。

2.分类

现代船舶种类较多,可按不同方式对船舶进行分类。具体来看,按船体材料,可分为钢质船、铁质船、木质船、玻璃钢船、铝质船、钢丝网水泥船、混合结构船等 ; 按航行区域,可分为远洋船、近洋船、沿海船和内河船等 ; 按动力装置,可分为蒸汽机船、内燃机船、汽轮机船、电动船和核动力船等 ; 按推进方式,可分为明轮船、螺旋桨船、平旋推进器船和风帆助航船等 ; 按航行方式,可分为自航船和非自航船 ; 按航行状态,可分为排水量船、滑行艇、水翼艇、气垫船、小水线面船、冲翼艇等 ; 按照用途可分为民用船舶和军用舰艇。

3.影响因素

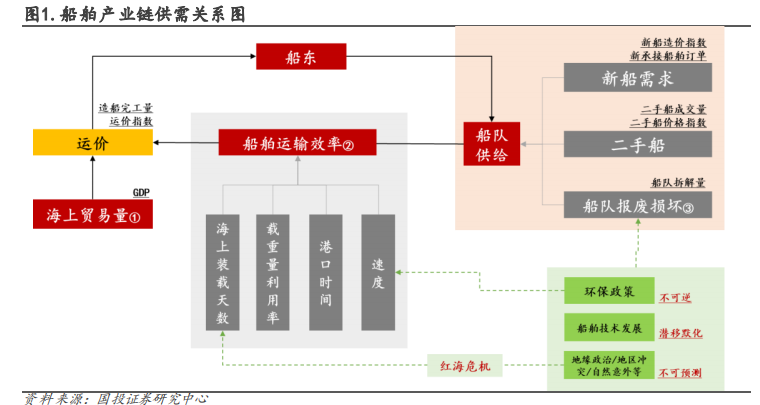

对于新船需求影响因素,我们可以大致总结为:

新船需求 = 老船更替需求(船队拆解量)+ ∆(全球海运贸易需求 ∗船队运输效率)

4.行业特点

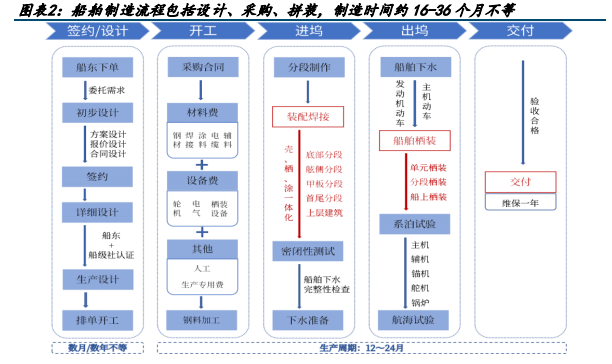

船舶行业制造时间较长。船舶制造从订单签约到最后交船,时间跨度在 16 个月-36 个月不等,根据中国船舶公告,散货船一般船型从开工到交船大约 10-12 个月,集装箱船一般船型从开工到交货大约 14-20 个月,原油轮一般船型从开工到交船大约 12-14 个月时间,大型 LNG 运输船建造周期约为 2 年。合同款交付方式则根据市场行情变化在合同上做出约定。

资料来源:船海人,国金证券研究所

5.周期回顾

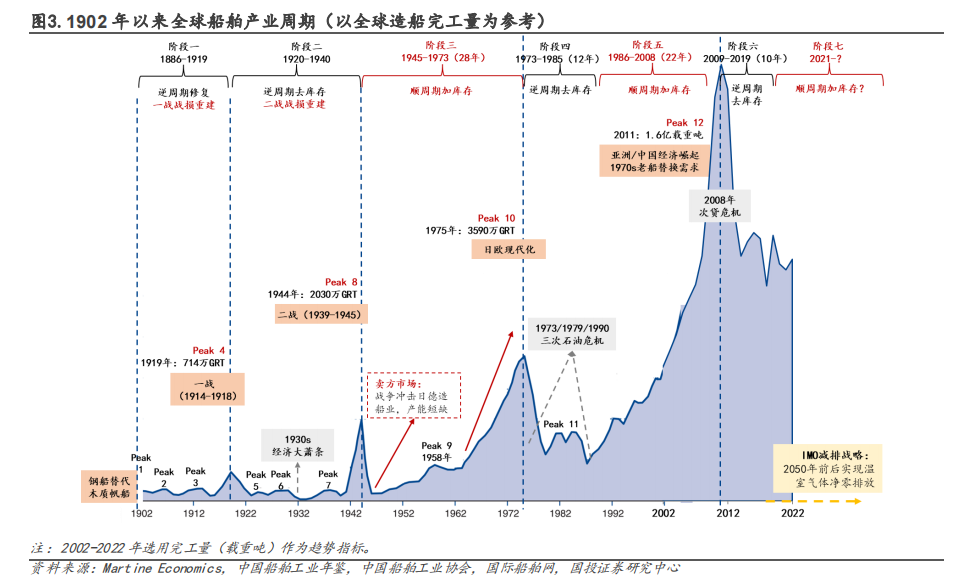

回溯历史,一般船舶正常平均使用寿命约 20-25 年,长生命周期以及产业重资本投入等天然特性造就了造船产业长周期的特征。一轮完整产业周期接近 30 年。

1)1900-1942 年:战争导致商船过度损坏,驱动两轮造船阶段性高峰

18 世纪末-1919 年:海运相对疲软,一战致商船过渡损坏推动 1919 年阶段性造船高峰。

1920-1944 年:前期承压于产能过剩和 1930s 经济大萧条,后期二战爆发再现阶段性峰值。

2)1945-1985 年:日欧现代化驱动产业顺周期,石油危机刺破泡沫去产能

1945-1973 年:海运贸易量 CAGR1960-1973达 8.9%,全球商船队 CAGR1962-1975 达 9.3%。

1973-1988 年:石油危机戳破泡沫,从油轮到干散货船主动去产能。

3)1988-2008 年:1970s 老船更新+亚洲经济腾飞驱动新一轮周期

1988-1992 年:需求复苏,供给稳步释放,新一轮周期开。

1992-2003 年:1970s 老船朱格拉周期+亚洲经济崛起,产业周期爆发。

2004-2008 年:繁荣迷人眼,新船投资持续火爆。

2008-2020 年:次贷危机刺破泡沫去产能,新船市场持续低迷。

当下节点,本轮大周期仍处于早期“量价齐升”阶段,对于头部船企来说,将享受:

① 全球供给侧出清后“新船订单向头部集中”的产能红利;

② 当前“∆供给”跟不上“∆需求”的价格与订单结构红利;

③ 当下 2024 年,更表现为“量价双高,但钢材成本低位运行”的盈利红利。

二、行业现状

1.中国造船指标占比居世界之首,头部效应明显

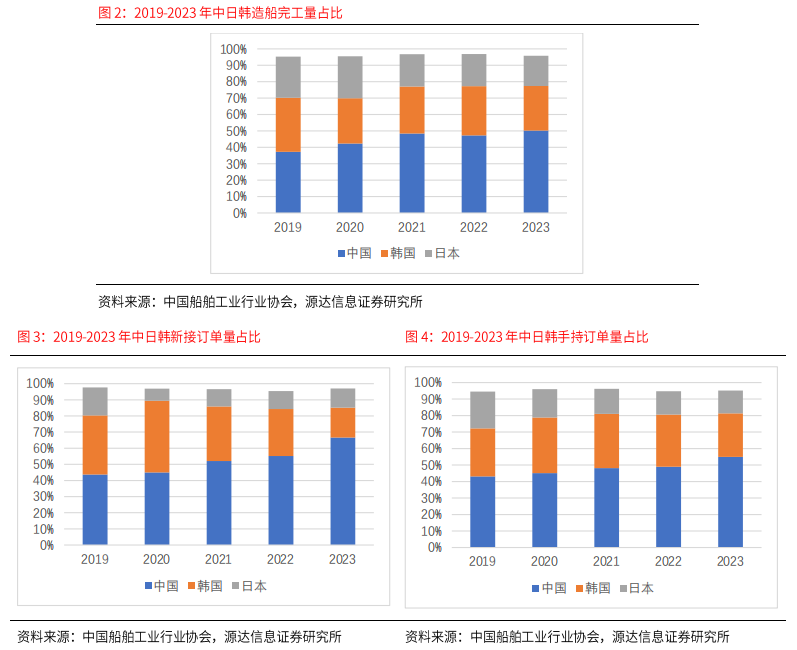

中国的船舶工业在过去几十年中取得了令人瞩目的成就,近年来中国三大造船指标已经稳居世界之首。三大造船指标包括造船完工量、新承接订单量以及手持订单量。这些指标不仅是衡量一个国家船舶工业发展水平的重要标准,也是反映一个国家在全球船舶市场竞争中的地位和影响力。

2023年,中国造船完工重、新接订单量、手持可单量分别古世界份额的50.2%、66.6%和55.0%。造船完工量方面,中国的造船企业不仅数量众多,而且技术水平不断提升,能够生产出各种类型、各种规格的船舶,满足全球市场的需求。新承接订单量方面,随着全球贸易的不断发展,船舶运输需求不断增长,而中国造船企业凭借优异的技术水平、高效的生产能力和良好的信誉,赢得了越来越多的国际订单。手持订单量方面,中国更是稳居世界第一。这意味着全球许多船东都选择将订单交给中国的造船企业,这既是对中国造船企业技术水平和生产能力的认可,也是对中国船舶工业发展前景的看好。

2.近年来,全球造船业的集中度呈现出不断上升的趋势。

随着产能的扩张难度增加、技术发展的迅速推进以及需求结构的不断变化,行业的进入壁垒日益提高。这种趋势使得竞争逐渐从广泛的行业内竞争转变为各国顶尖造船厂之间的较量。2022年世界前十大造船集团的新船订单集中度高达78%,显示出极高的市场集中度。其中,中国船舶集团以21%的市场份额高居榜首,其市场地位稳固。紧随其后的是现代重工集团,市场份额达到14%。这两家造船集团的市场份额与其他船企相比,形成了明显的差距,凸显了全球造船业中头部企业的主导地位。

集中度提升反映了全球造船业的发展趋势,预示着未来竞争将更加激烈。对于中国的船舶工业来说,保持技术创新、提升生产效率、满足市场需求,将是维持和提升市场地位的关键。同时,对于其他国家的造船企业来说,要想在全球市场中占据一席之地,也需要不断提高自身的技术水平和生产能力。

三、产业链梳理及分析

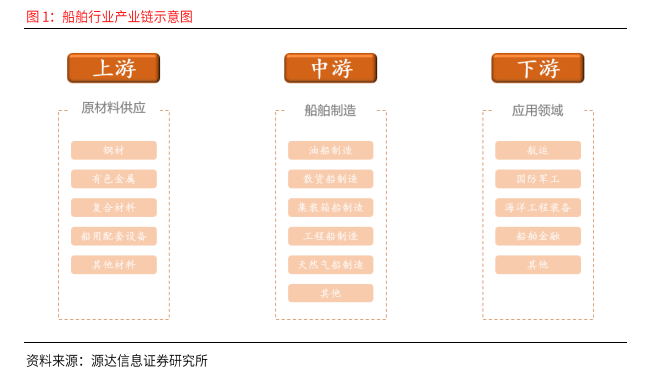

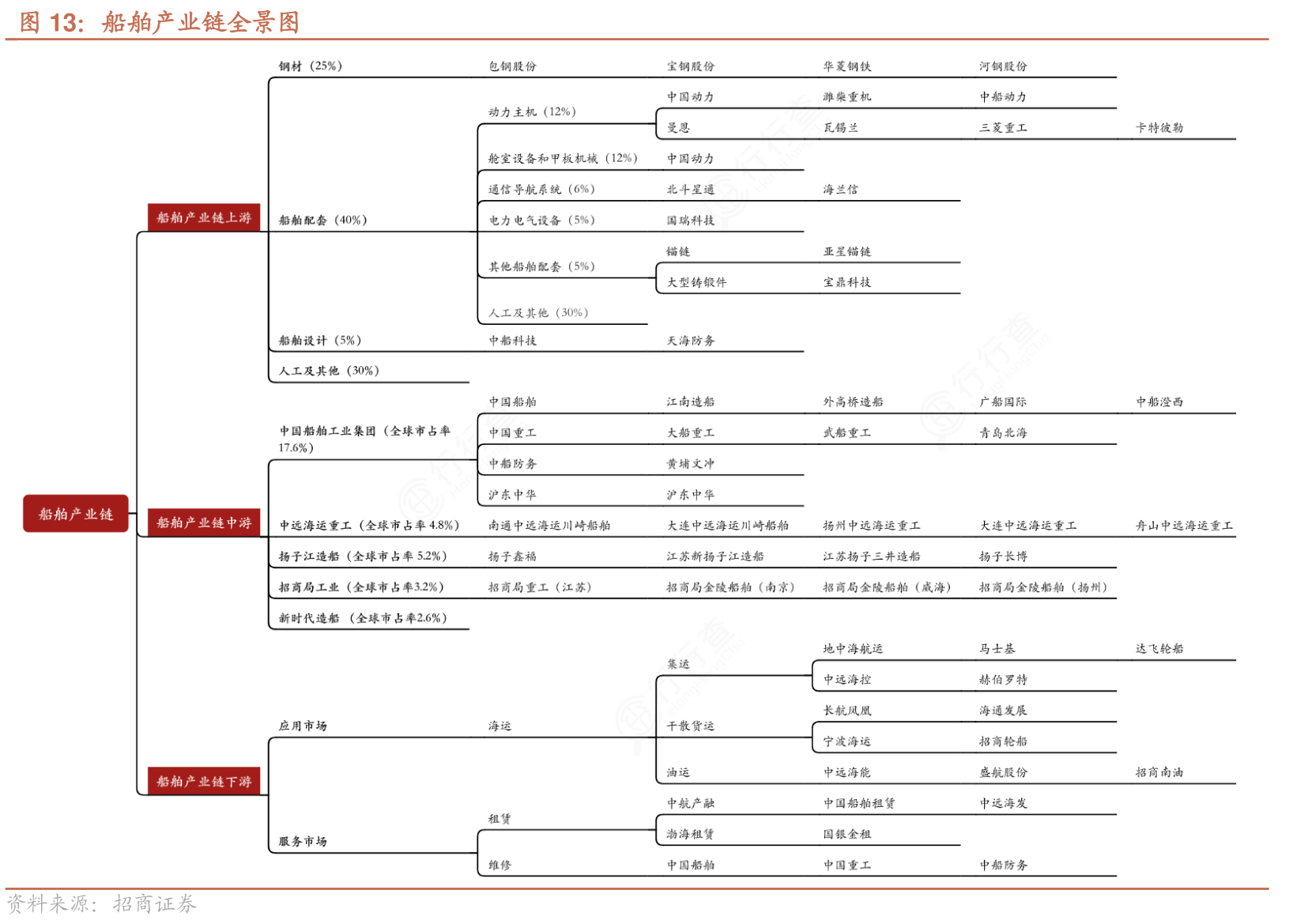

船舶产业链是一个复杂的系统,涉及多个环节和多个领域。上游环节王要包括原材料供应和设备制造,如钢铁、有色金属、复合材料等原材料的供应,以及船舶配套设备和船舶设计等环节。

中游环节即船舶制造,是船舶产业链的核心环节。

下游环节则涉及船舶应用和服务,如航运、海洋工程、国防军工等领域的应用,以及船舶维修、租赁等服务。

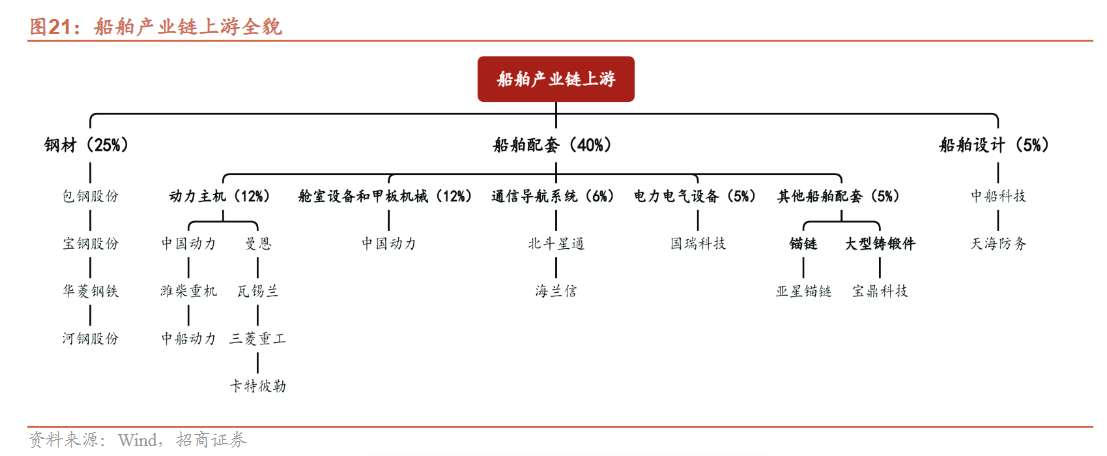

1.上游产业链全貌

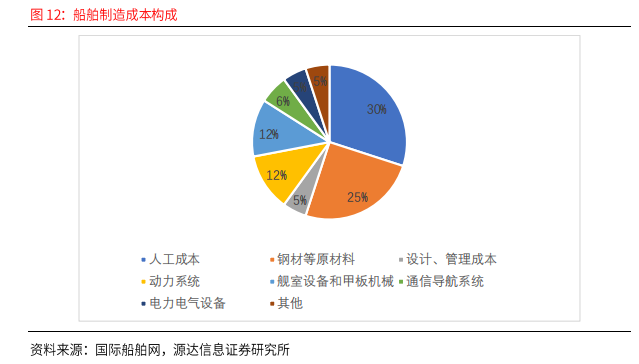

船舶产业链上游包括原材料,船舶配套设备供应和船舶设计。钢材成本是造船行业占比最大的原材料成本,按照船型的不同占比从 20%到30%不等。由于钢材成本占比较大,其价格走势的波动将影响造船企业的利润空间。船舶配套约占造船成本的40%,包括动力主机、舱室设备和甲板机械、通信导航系统、电力电气设备等配套设备。上游船舶配套受中下游景气度影响,造船行业回暖会带动船舶配套企业收益。目前船舶老龄化带来的替换需求叠加环保新规生效后去碳化的趋势为船舶配套企业提供了新机遇。船舶设计方面占造船成本的5%。环保新规生效后,部分船东选择改装主机以满足碳排放要求。船舶设计企业需重新设计船舶动力系统,在提升船舶动力性能的同时降低碳排放。随着未来电力推进船舶不断释放出潜力,新型船舶设计需求将不断增加。

船舶产业链上游中,代表公司有1)钢材:包钢股份、宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份等;2)动力主机:中国动力、潍柴重机等;3)舱室设备和甲板机械:中国动力等;4)通讯导航系统:北斗星通、海兰信等;5)电力电气设备:国瑞科技等;6)锚链:亚星锚链等;7)大型铸锻件:宝鼎科技等;8)船舶设计:中船科技、天海防务等。

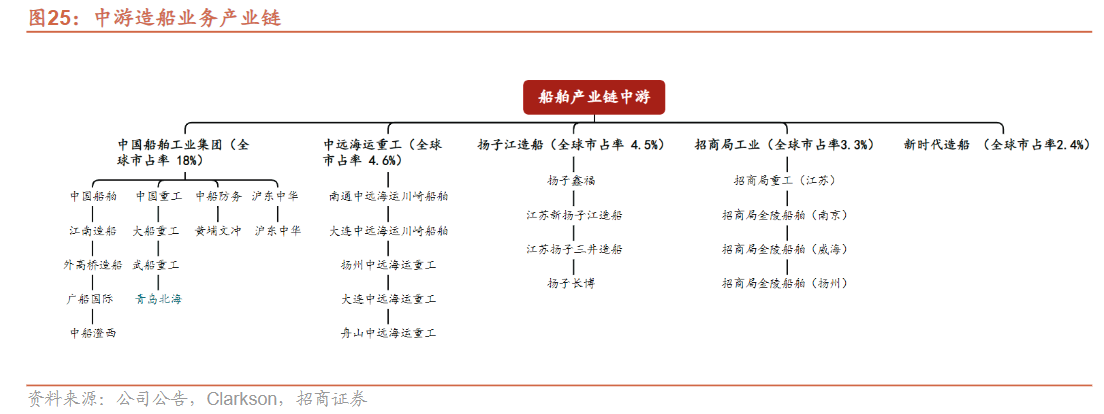

2.中游产业链全貌

拆分中国造船产业链:从企业的角度,主要包括1)国营企业:中国船舶工业集团(旗下中国船舶、中国重工、中国防务、沪东中华)、中远海运重工和招商局工业;2)民营企业:扬子江造船和新时代造船。从船型角度,军品建造主要由中国船舶工业集团承建,民品方面,截止2023年5月,中国造船企业手持订单中占比最高的是集装箱船、散货船、滚装船及汽车船和油轮,分别为1921/1078/434/295万修正总吨。

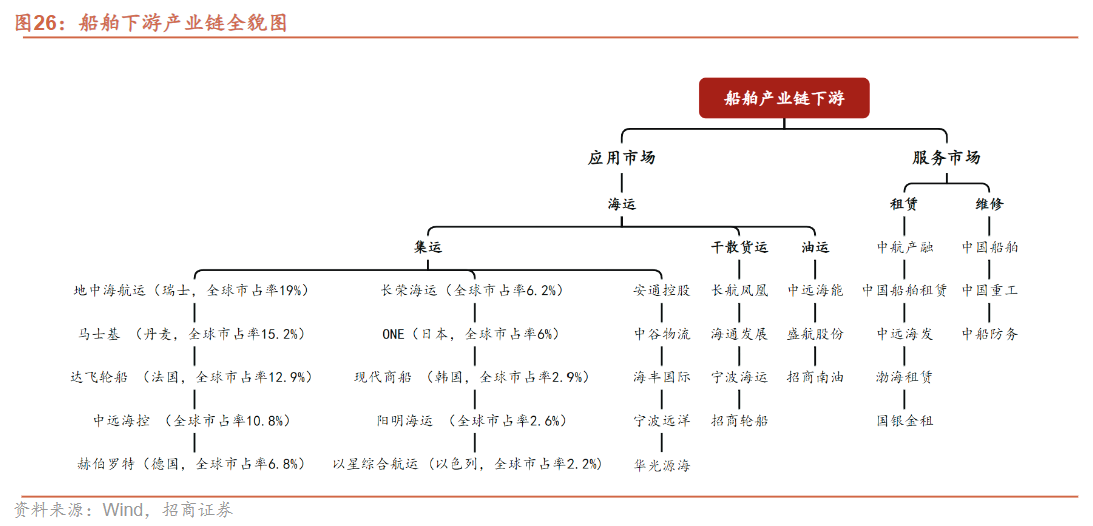

3.下游产业链全貌

船舶制造业的景气度受下游需求影响,下游需求修复拉动中游景气度提升,同时下游应用发展也受中游供给制约。船舶下游产业链庞大,主要包括船舶应用市场与服务市场。应用市场包括海运、国防军工、海洋工程等,其中海运所占市场份额最大,发展空间较广,而集装箱航运、干散货航运、油轮航运为三大主流运输方式;服务市场包括船舶租赁和船舶维修等。代表公司有:1)集运:中远海控、安通控股、中谷物流、宁波远洋、华光源海、海丰国际、长荣海运、阳明海运等;2)干散货运:长航凤凰、海通发展、宁波海运等、招商轮船等;3)油运:中远海能、盛航股份、招商南油等;4)船舶租赁:中航产融、中远海发、渤海租赁、中国船舶租赁、国银金融租赁等;5)船舶修理:中国船舶、中国重工、中防船务等。

四、多重因素驱动下,新一轮船舶周期已至

1.需求端:高船龄及环保要求带来全球船舶更新需求

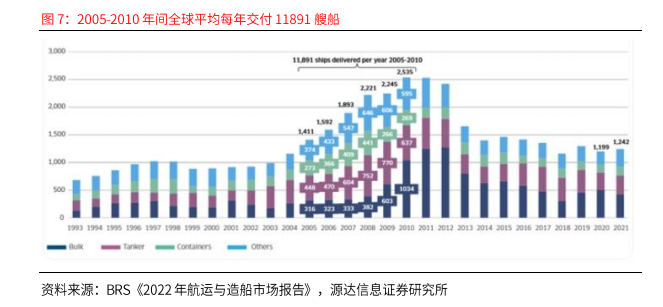

2025-2030年大量船舶进入高船龄。BRS《2022年航运与造船市场报告》显示,2005-2010年全球交付了大量船舶,该批船舶将在2025-2030年间陆续达到20年船龄,其中散货船占比最多,油船其次,集装箱船占比最小。船舶的价值折旧过程呈现出非线性的特点。特别是当船龄达到15年时,船舶的价值量将开始加速下跌。这意味着,那些船龄超过15年的船舶将迅速接近拆船价,也就是通常所说的废钢价。这一现象对于船舶行业来说具有重要的经济意义,因为它将影响船舶的运营和维护成本,以及船舶所有人的投资决策。

高船龄更新需求激增。从技术的角度来看,船舶在经过20年的运营后,其设备、结构和系统都可能出现老化和磨损。为了保证安全和效率,这些船舶需要进行大规模的维修和改造。然而,这些维修和改造的成本往往非常高昂,有时甚至超过了船舶本身的价值。从经济的角度来看,随着船舶年龄的增长,其运营成本也会逐渐增加。这包括燃料消耗、维护费用、保险费用等。与此同时,新船通常具有更高的能效、更低的维护成本和更长的使用寿命,这使得它们在长期运营中更具经济性。此外,随着全球贸易的增长和航运市场的竞争加剧,船东需要不断提高其船队的竞争力。更新船队不仅可以提高运输效率和服务质量,还可以帮助船东在市场中获得更大的份额。

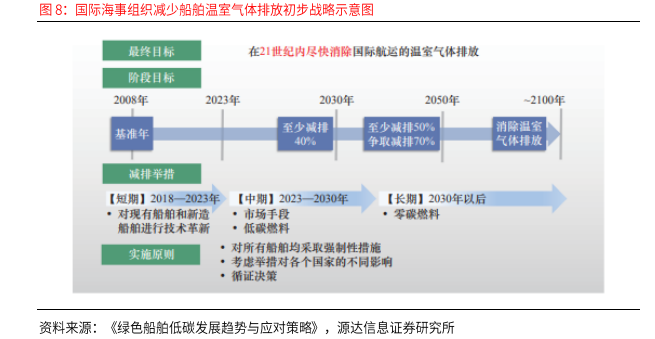

国际海事组织(IMO)一直致力于推动航运业的温室气体减排工作,将降低船舶碳排放列为重点管理措施。IMO为推动国际航运业尽快实现减排目标,2011年通过了船舶能效设计指数(EEDI),将其作为控制船舶温室气体排放的主要手段,以期监管航运和船舶行业低碳排放的过程;2018年通过了《减少船舶温室气体排放的初步战略》,从愿景目标、减排力度、指导原则、不同阶段的减排措施和影响等方面对航运业应对气候变化的行动作出总体安排。这不仅是全球航运业首次为应对气候变化制定的温室气体减排战略,还是IMO在航运温室气体减排谈判进程中的重要里程碑。

该战略确定了温室气体减排的量化目标及阶段性减排措施。

①与2008年相比,国际航运每单位运输活动的平均CO2排放量到2030年至少降低40%,并力争到2050年降低70%。

②与2008年相比,到2050年国际航运的年度温室气体总排放量至少降低50%。

③为尽快消除国际航运产生的温室气体排放,制定了三个阶段的措施:a.短期措施(2018-2023年),改善新船和现有船的技术和运行能效,发起研究开发替代性燃料等新技术的行动;b.中期措施(2023—2030年),引入替代性低碳和零碳燃料实施计划,加强技术合作与能力建设等;c.长期措施(2030年以后),引入零碳燃料,鼓励广泛采用可能的新型减排机制。

考虑到现有船队整体的老旧以及船舶零碳改造的技术限制,为满足脱碳的紧迫需要,大量新造船将成为船队绿色转型的主要选择。

2.供给端:行业供给产能收缩,紧张程度短期难改

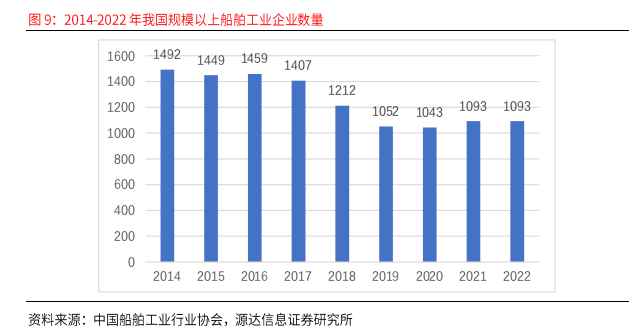

活跃船厂数量逐步走低,产能逐渐出清。2008年以来海运市场开始进入低迷,全球活跃船厂数量减少,根据Clarksons数据显示,全球活跃船厂数从2008年的1014家下降至2022年373家。同时全球船厂加速整合,消化过剩产能。根据中国船舶工业行业协会,我国规模以上船舶工业企业由2014年的1492家减少至2022年的1093家。

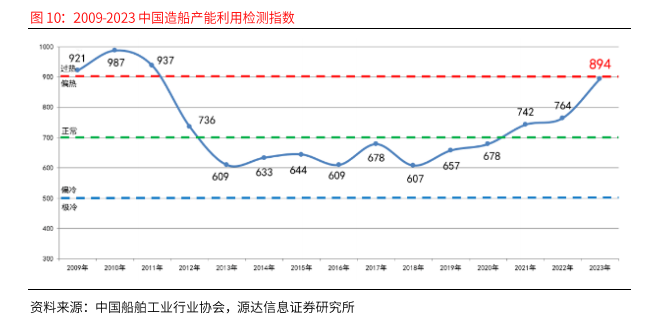

中国产能利用监测指数持续提升,造船行业产能利用率提高。受到法律法规及审批限制,船配企业产能短时间难以快速提升,因此2021年以来随着新船订单量的大幅增长,我国造船产能利用监测指数(CCI)提升十分明显。根据中国船舶工业行业协会数据,2023年中国造船产能利用监测指数(CCI)894点,与2022年相比提高130点,同比增长17.0%。从全年来看,CCl呈现逐季增长的态势。展望2024年,全球经济增速预计放缓,将面临诸多挑战和不确定性,世界航运和新造船市场可能有所回落,但船企手持订单充足,产能利用情况良好,综合来看,2024年CCl将保持在较高水平波动。

3.盈利端:船价上涨&钢价下行,船企利润有望增厚

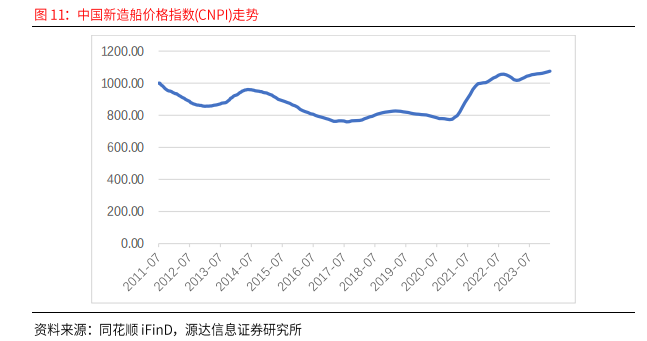

需求上行叠加供给收缩,新船价格上升趋势已现。在全球航运市场中,需求的持续增长与供给的相对收缩共同作用,推动了新船价格呈现上升趋势。需求的上行主要得益于全球经济的复苏和贸易量的增长,老龄化及环保要求也带来全球船舶更新需求。与此同时,供给方面却出现了一定程度的收缩。这主要是由于近年来船舶制造行业面临的一系列挑战,如环保要求的提高、技术创新的投入增加等。这些挑战使得船舶制造的难度和成本都有所上升,导致新船的供给相对减少。此外,一些船厂因为订单饱满、产能有限等原因,也选择控制生产节奏,进一步加剧了供给的紧张局面。

船舶制造成本一般包括设备、原材料、人工成本等。船用配套设备主要包括王推进器、王发动机、应急发动机和电气通导等。根据公司公告,不同船型所需的钢材成本比例不同,一般约占总建造成本的20%-30%。叠加船厂签单的闭口合同属性,使得钢材价格变化对船厂盈利水平有着重要影响。

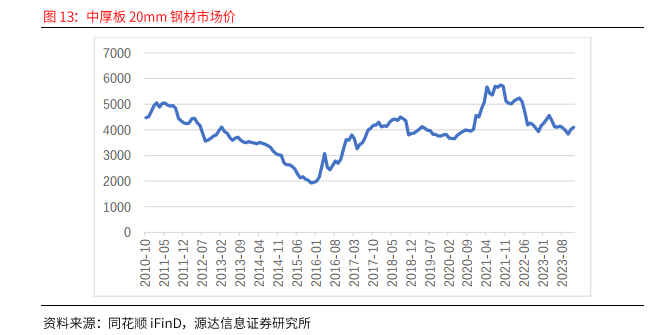

原材料逐步下行,有望增厚船企利润。根据中国船舶公司公告,不同船型所需的钢材成本比例不同,造船板一般约占总建造成本的20%-30%,2021年4月份以来,中厚板20mm钢材市场价格逐步下行。船价上行叠加原材料降价,船企利润有望增厚。

五、行业主要上市公司梳理

从 2021 年开始,全球经济相比上一轮船舶下行期呈现弱复苏态势对应新一轮的造船交付周期已于 2023 年开启。且近年来越南、泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚国家外商直接投资净流入呈稳步上升趋势,我们判断,新一轮产业转移到来,有望催化船舶长期需求上行。

国投证券认为长期减碳目标赋能下,本轮船舶朱格拉周期仍然处于早期阶段,存量运力老龄化程度仍然较高,“绿色船舶”发展势头不可逆转。我们持续看好造船业本轮大周期,如①有望受益造船产能、新船价格、钢材成本三大红利的造船龙头:中国船舶、中船防务、中国重工;②有望受益行业大周期的船舶动力系统龙头:中国动力;③以及在大周期下弹性明显的振华重工、亚星锚链、中船科技。

相关企业梳理如下:

1)中国船舶:公司为全球船舶制造龙头企业,主营业务包括造船业务、修船业务、海洋工程、机电设备四大板块。

2)中国重工:舰船及配套设备龙头,公司为舰船研发设计制造上市公司,主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。

3)中国动力:国内动力装备龙头,布局八大业务,国内舰船动力及传动装备领军者。

4)中船防务:中国船舶工业集团下属大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业,是大型综合性防务及海洋装备企业。主营业务包含造船、海工、钢结构、船舶修理及改装、机电产品五大部分,在液货船、支线集装箱船、特种船建造领域拥有全球最先进技术之一。

5)亚星锚链:主要从事船用锚链和海洋工程系泊链的生产与销售。

6)中船科技:主营业务涉及船海工程、军工防务、新能源三大业务领域,主要从事于船舶与海洋工程装备设计,同时为船舶产品的生产提供工程监理服务。

风险提示:宏观经济不及预期风险、原材料价格及汇率波动等

参考资料:20240402——国投证券—造船大周期:潮落潮起,红利三重奏

20240301——源达信息—多因素共振,新一轮造船周期已至

20240209——国金证券—大周期景气上行,中国造船引领全球

【免责声明】:以上内容由上海亚商投资顾问刘欢(登记编号A0240622030002)编辑整理。以上内容是基于市场已公开的信息编辑整理,评估及预测为发布日观点和判断,因此不保证信息的完整性和准确性。文中任何观点均不构成投资建议,仅代表个人观点,仅供参考学习。我司不与您分享投资收益,也不承担风险损失。涉及个股仅限于案例分析和教学使用,不作为您最终买卖的依据,据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。