亚商投顾-低空经济“万亿蓝海”,成长可期(附股)!

2024-03-13 17:31:27

导读/核心观点

①2024年政策产业共振,有望成为低空经济元年;

②低空经济具备强产业辐射力 有望催生万亿产业规模。事件驱动:飞行汽车概念近期迎来一系列“催化剂”。短短一周时间,eVTOL产业密集传来利好:首次跨城模拟载人飞行、完成城市CBD区域低空飞行、政策开设补贴,“打飞的”出行似乎越来越近了。

在这一背景下,“低空经济”概念股股价也一飞冲天,集体大涨。多家机构也表示,随着低空空域有望陆续全面放开,2024年政策产业共振,有望成为低空经济元年,行业前景广阔。

行业透视

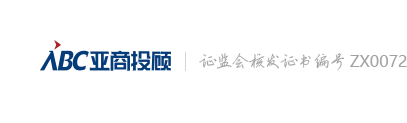

低空经济是“航空+”式的新兴融合经济形态。近年来我国密集出台相关产业政策,深化空域改革,推动低空经济从探索走向发展。通航是低空经济的主体产业,而无人机产业是其主导产业,两者结合的城市空中交通UAM是发展热点,eVTOL则是UAM的主流形式。低空经济具备强产业辐射力,有望催生万亿产业规模,新赛道将在通航产业基础上,完善基础设施和运营建设,拓展更先进的飞行器技术,扩大全新的应用场景,为相关产业提供更多发展增量。(文末附产业链及相关上市公司梳理)

一、行业概述

1.什么是低空经济

低空经济是以航空器为主、低空活动为牵引,多产业融合的新经济形态。低空经济是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

从名词拆分来看,“低空”一词当前无确切高度定义,主流观点认为低空涵盖距离地面垂直高度 1000 米或 3000 米以内的空域(视地区特性和实际需求而定)。“经济”一词则反映出并非全以航空器为载体、低空空域为依托,而是综合了上下游产业、领域(制造、机场、保障服务等)的融合性经济模式,这也使其成为继数字经济后又一新兴经济形态。

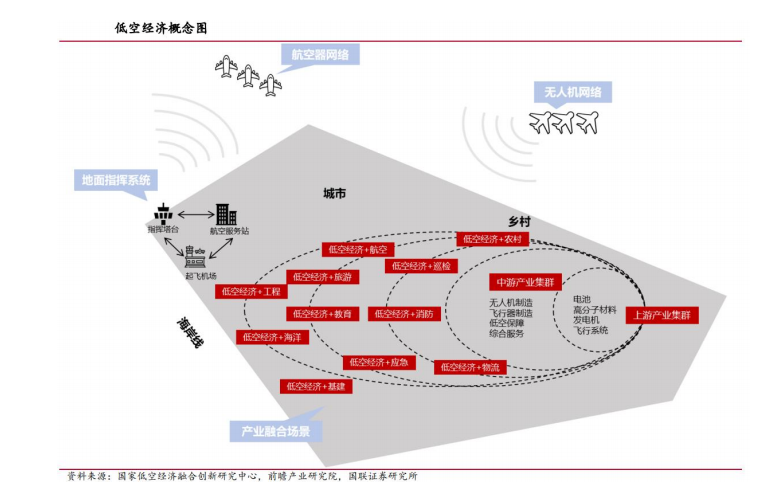

2.低空经济包含范畴

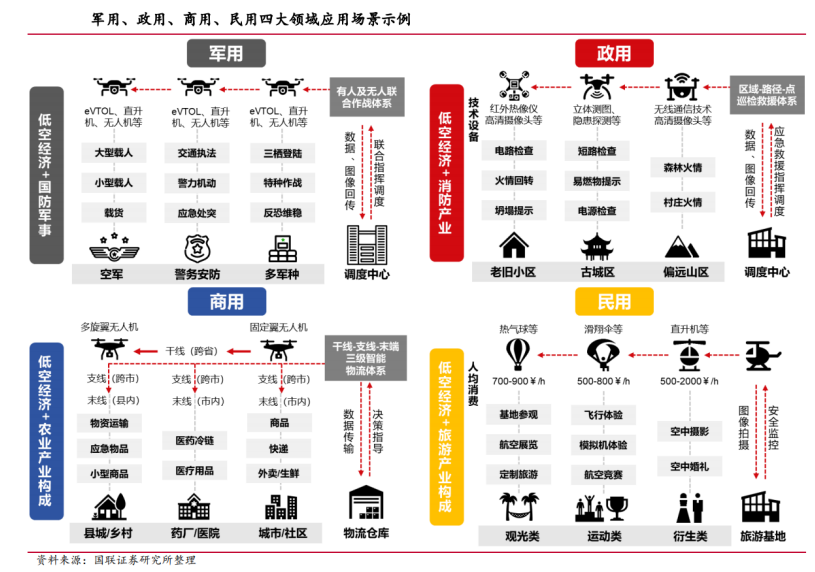

低空经济可视作通用航空的升格,涉及低空飞行、制造、保障等多项产业。在低空经济一词首次纳入国家规划前,最常提及的关联词是通用航空。这一领域无疑是低空经济中的重要组成部分,但并未完全反应“经济”一词的概念,低空经济对其形成全领域包含。从应用场景来看,低空经济涉及军用、政用、商用、民用全方位场景;从产品角度来看,主要包含低空内飞行的无人机、私人飞机、eVTOL 等航空器;从产业构成来看,主要包括低空制造、低空飞行、低空保障、低空基础设施和综合服务等产业。简单来看,低空经济可刻画为低空域全产品+地面相关产业链条+相关衍生服务。

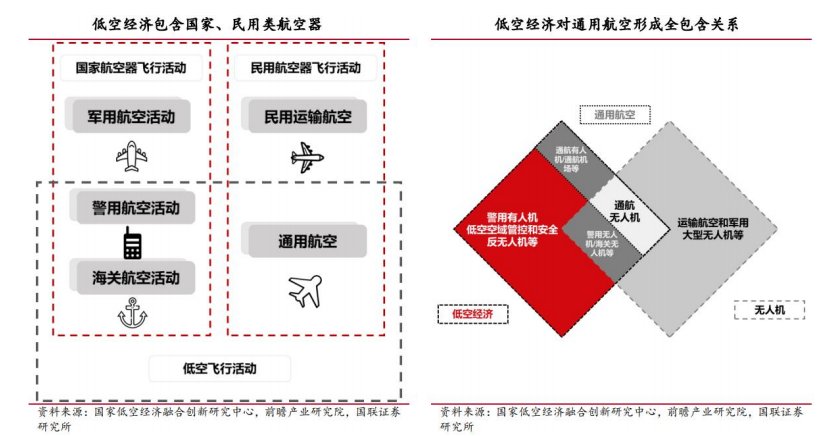

3.低空经济、通用航空、无人机的关系

低空经济、通用航空、无人机的关系:低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和通用航空。通用航空是低空经济的重要组成部分,无人机产业是低空经济的主导产业。

4.低空经济前景广阔,潜在价值大

低空经济是一种依托于低空空域发展的经济形态,低空空域作为未被充分利用的自然资源,低空经济的本质就是将低空空域这一自然资源传化为有价值的经济资源。低空空域没有任何物理附着物,其开发依赖数字化工具将其数字化成一个可计算空域,在数字空间里将其变成一个可定标、可量化、可计算、可管理、可利用、可固执和可分享的经济资源,推动低空空域从“可通达”到“可计算”到“可运营”性质的转变。预计未来低空经济有望蕴藏着可以和土地价值相比拟的经济资源,从而成为经济增长的新引擎。

二、行业发展现状

1.政策方面

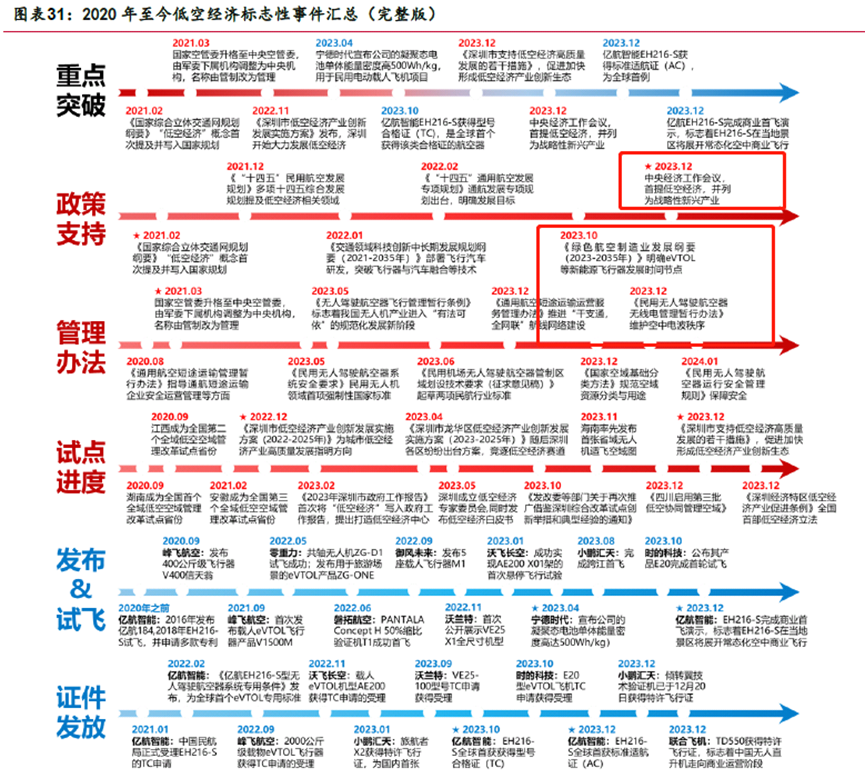

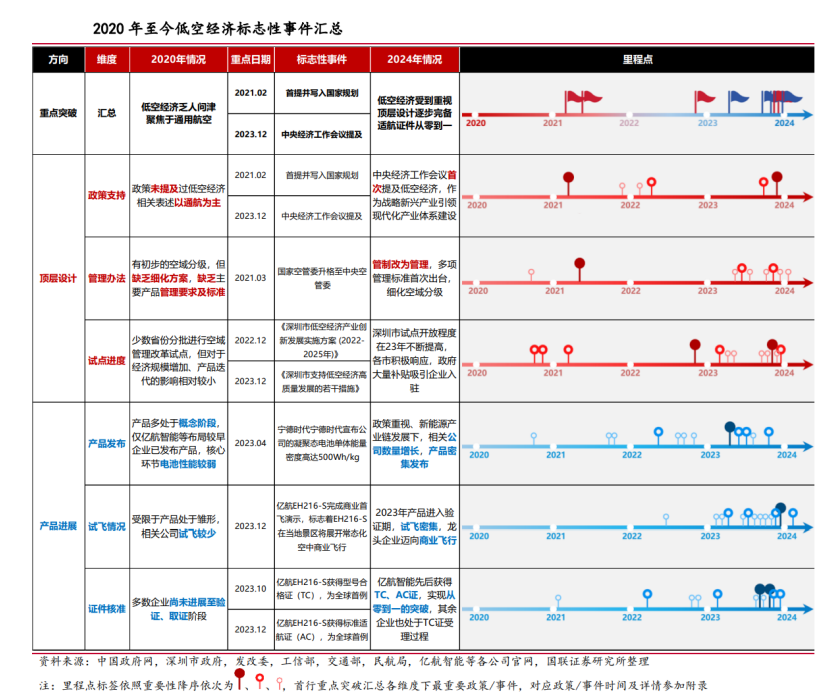

2021年低空经济首次提及并写入国家规划,2023年中央经济工会议提出低空经济,随后各维度标志性事件突破普遍发生,包括无人机、无人驾驶、飞行汽车等相关政策的发布。

2.低空经济是重要的经济形态

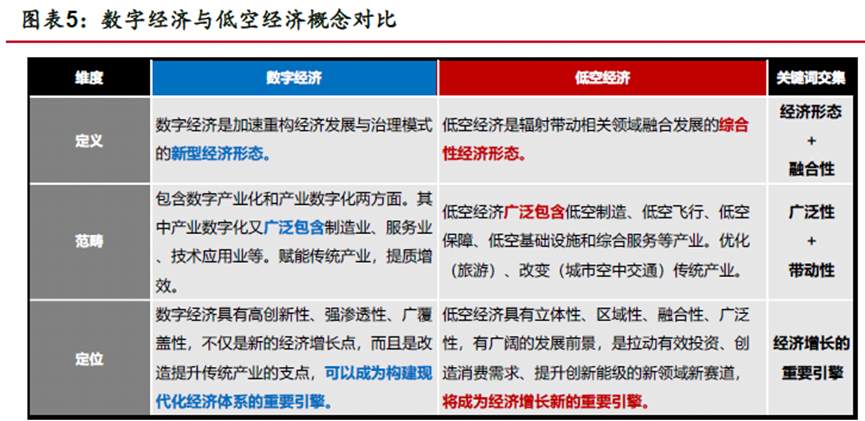

类比数字经济,低空经济是重要的经济形态。同具有“融合性”、“广泛性”这些特征。

多个城市开始发出低空经济成为经济增长新引擎。例如,深圳市政府指出低空经济是拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级的新领域新赛道,将成为经济增长新的重要引擎。1月23日合肥印发低空经济行动计划2025年建成具有国际影响力 的“低空之城”。

3.国内外发展现状

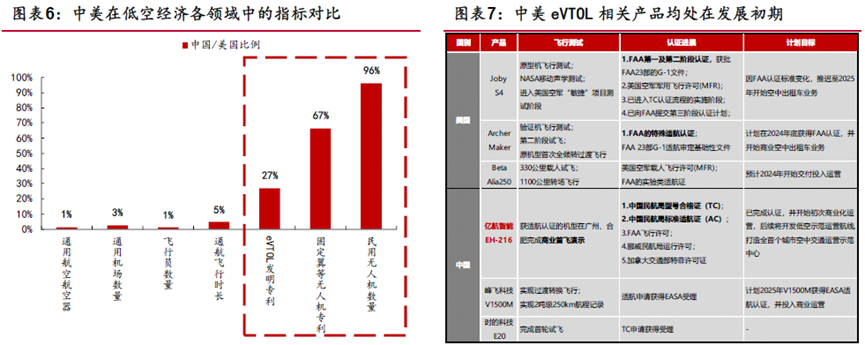

在低空经济发展方向上,中美或有所差异,未来我国或以eVTOL、载货无人机等为重点发展方向。因为从比较优势来看,美国通用航空业发展成熟,我国通航产业起步相对较晚,航空器、机场、飞行员数量均落后于美国。而eVTOL、民用无人机等产品相较美国差距则相对较小。

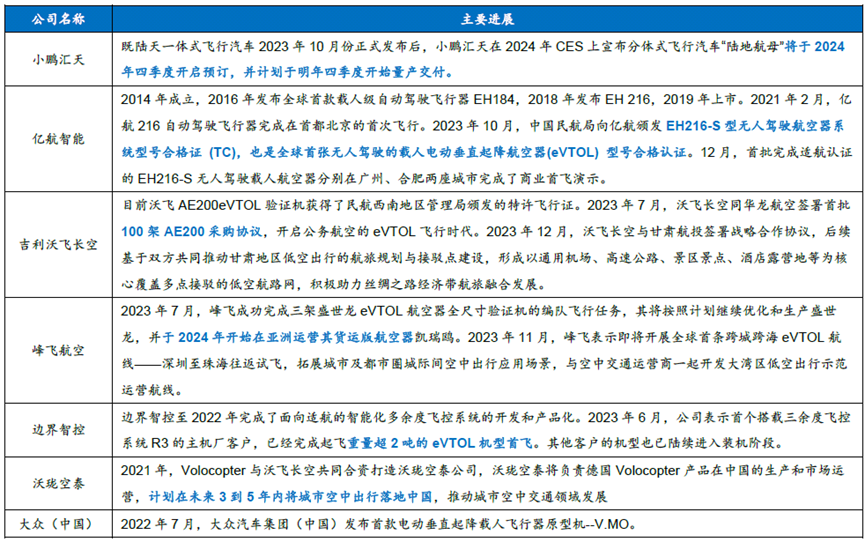

同时,国内处于前列的飞行汽车主要玩家包括小鹏汇天、亿航智能、吉利沃飞长空、峰飞航空等。

4.行业部分存在的不足

作为未来重点发展的行业,在发展和投资中总会遇到一些明显问题。对于低空经济来说,第一点是涉及数据和信息安全方面,暂时军地民三方没有形成互联互通,第二点可能是产品价格过高,需求不足。

三、产业链梳理

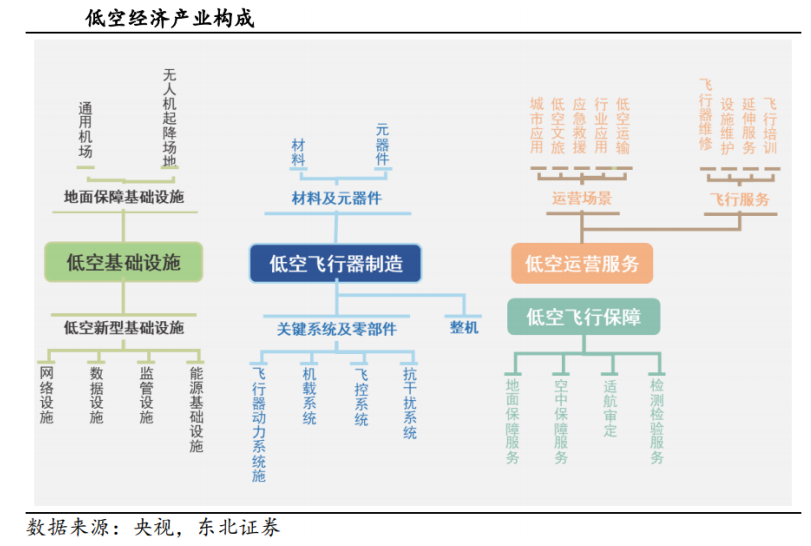

中国低空经济产业链分为上游、中游和下游:

上游:为原材料与核心零部件领域,包括研发、原材料和零部件;

中游:为低空经济核心部分,包含载荷、低空产品和地面系统;

下游:为产业融合部分,包含飞行审批、空域备案等,通过后的下游应用是低空经济与各种产业的融合。

目前无人机为低空经济的主导产业,下游应用场景不断丰富。目前,通用航空产业仍将保持低空经济的主体地位,但随着无人机对各行业的渗透程度越来越深,其对低空经济发展的主导作用越来越明显。目前无人机的应用场景丰富,涵盖航拍、交通巡逻、勘探测绘、植保、物流等多个领域,新的应用场景也在不断探索中。无人机创新应用正不断推动低空经济发展,如顺丰、美团、东部通航等多家企业开展低空飞行试点实验,推广无人机末端配送业务。

“低空经济+”应用场景日益丰富。近年来,以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前,已经进行商业化探索的应用场景有物流、旅游、农业、消防、巡检等。随着低空经济被提升到国家战略后,政策+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地,旅游、物流、城市管理、交通等重要场景的应用现状值得关注。

四、行业的投资逻辑

1.低空经济在宏观、中观、微观角度都与我国国情相契合

宏观来看,发展低空经济与我国未来战略方向相契合。对内符合我国内循环、双碳等长期发展目标,对外有望成为我国优势产业,在“逆全球化”背景下有望扩大出口。中观来看,低空经济具有产业链条广、价值量大等特征,有望带动多行业发展,并承接制造业外溢产能。微观来看,低空经济在逐步发展过程中,供给端或可提供大量就业岗位,需求端或可创造新的消费场景,UAM(城市空中交通)等场景在未来的应用或可起到提质增效的作用。

2.政策加持、产品迭代下行业高速发展

2020 年至今与低空经济有关的重要政策与事件,划分为政策支持、管理办法、试点进度、产品发布、试飞情况、证件发放六个维度,依照时间顺序、重要性进行标点,构成下方里程点式进度条。整体来看,如果以 2021 年低空经济首次提及并写入国家规划为起点,以 2023 年中央经济工作会议为终点,各维度标志性事件/突破普遍发生在 2023 年后,且多集中于下半年,这或许也是中央经济工作会议提及低空经济的重要前置条件。

3.顶层设计在前,产品进展接力,共促行业发展初具雏形

从各维度对比来看,可以看出顶层设计类标志性事件及分布更为均匀:2021 年 2 月低空经济首次写入国家规划,初次建立这一新兴经济模式的概念;国家空管委升格至中央空管委,名称由管制改为管理,为后续多方协调、设立标准、细化空域分类奠定基础;在深圳市 2022 年末政策中重点提及低空经济后,实质性支持政策后续接连落地,成为全国低空经济发展模式的重要借鉴经验。基于此,低空经济相关产品高速发展,以未来重要产品 eVTOL 为例:在 2022 年后公司数量上升,产品发布量大增;2023 年起产品密集进入验证期,试飞情况显著增多;2023 年下半年证申请数量提升,亿航智能在 10 月、12 月分别获得型号合格证(TC)、标准适航证(AC),进度全球领先,并实现“从零到一”的突破。

五、市场空间

1.低空经济对我国国民经济的贡献值将达 3 万亿元至 5 万亿元

IDEA 发布的低空经济白皮书显示,到 2025 年,低空经济对我国国民经济的贡献值将达 3 万亿元至 5万亿元,市场空间广阔。低空基础设施主要为低空飞行活动提供基本保障,包含通用机场、起降平台、监管设施等多个方面,低空飞行器制造主要是为低空飞行活动提供航空器产品,包含整机制造及材料零部件等,低空运营服务对整个低空经济发展起着牵引和带动作用;低空飞行保障包括地面保障服务、空中保障服务、检验检测服务等。

2.国内低空经济元年,6 万亿蓝海

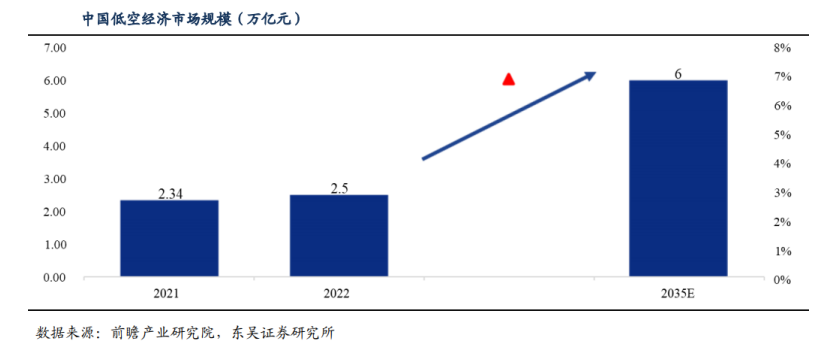

2024 年有望是低空经济发展元年。2010 年以来,国家为推动低空经济发展先后颁布了一系列政策法规。2023 年 5 月 31 日,国务院、中央军委公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,已经于 2024 年 1 月 1 日起施行,这标志着我国无人机产业将进入规范化发展新阶段,有望成为低空经济的发展元年。

未来中国低空经济市场 6 万亿元蓝海。根据云图智行披露的信息,2022 年中国低空经济行业市场规模为 2.5 万亿元,预计到 2035 年,中央对国家低空经济的产业规模预期达 6 万多亿元。

六、行业主要上市公司

低空经济作为新质生产力的代表,已成为当前经济发展的新引擎。随着政府对低空领域的逐步开放和政策支持力度的加大,低空经济有望迎来爆发式增长。此外,无人机、飞行汽车等新型交通工具的研发和应用,也为低空经济带来了巨大的市场空间。

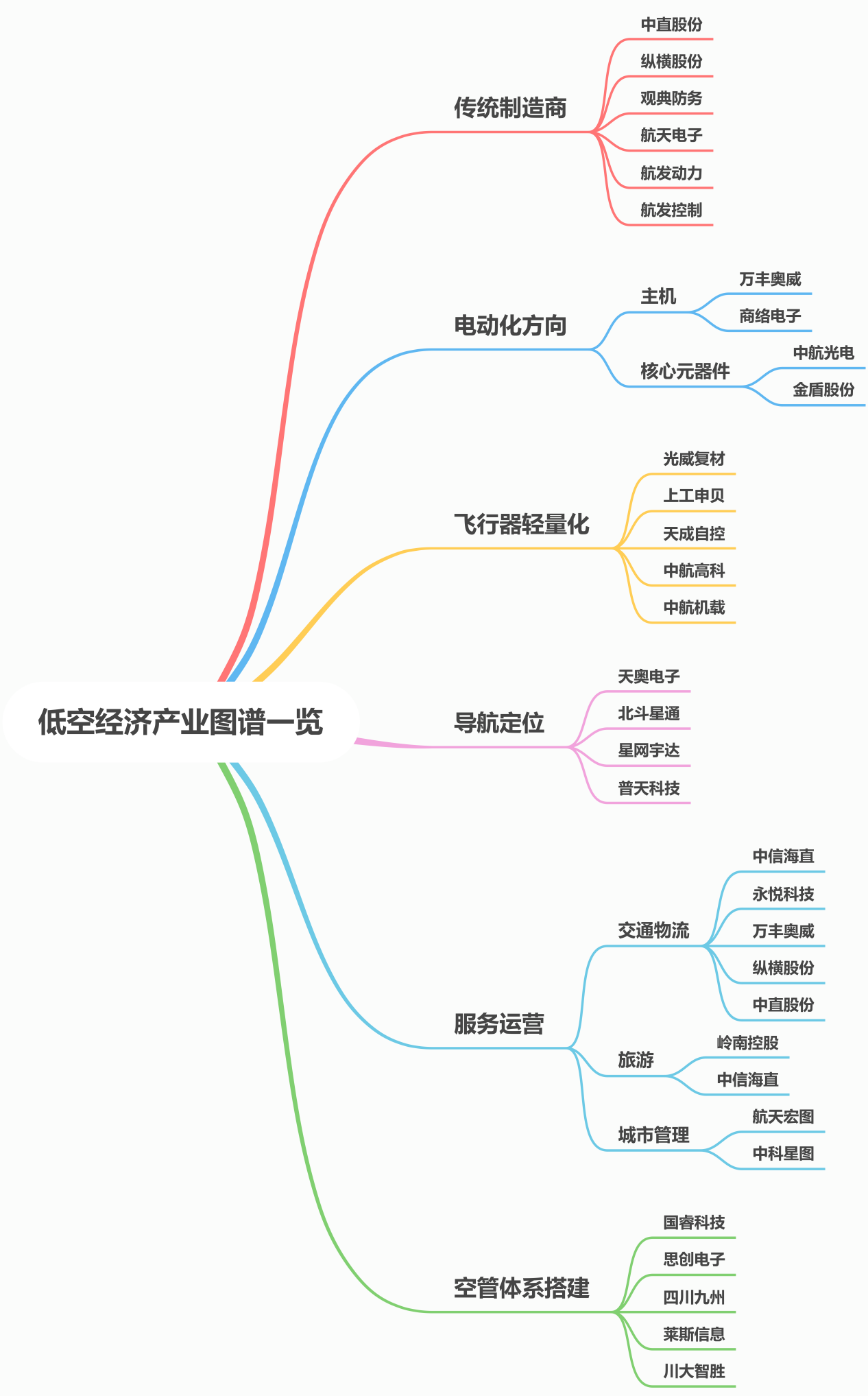

作为结合传统和新领域的新赛道将在通航产业基础上,完善基础设施和运营建设,拓展更先进的飞行器技术,扩大全新的应用场景,为相关产业提供更多发展增量。相关企业梳理如下:

风险提示:政策不达预期的风险、技术进展不及预期的风险等

参考资料:20240209--慧博智能投研—低空经济行业深度报告;网络公开资料

【免责声明】:以上内容由上海亚商投资顾问刘欢(登记编号A0240622030002)编辑整理。以上内容是基于市场已公开的信息编辑整理,评估及预测为发布日观点和判断,因此不保证信息的完整性和准确性。文中任何观点均不构成投资建议,仅代表个人观点,仅供参考学习。我司不与您分享投资收益,也不承担风险损失。涉及个股仅限于案例分析和教学使用,不作为您最终买卖的依据,据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。