亚商投顾-BC 端齐发力,预制菜万亿市场群雄逐鹿(附股)!

2024-01-10 17:00:00

导读/核心观点

①我国预制菜行业渗透率仅为10%-15%,正处于蓝海阶段;

②预计2026年预制菜行业规模有望超4000亿元。事件驱动:据媒体报道,除夕年夜饭作为“团圆宴”,不仅受到家家户户的重视,更是餐饮业的风向标之一。距离除夕仅有一个月,记者采访上海、武汉、杭州等地的酒楼饭店发现,多地热门饭店大年夜的包厢早已预定一空。预定不到堂吃也不要紧,生鲜平台、超市、餐饮门店均在线上线下平台推出“预制菜类年夜饭”。

记者在各大电商平台和实体超市看到,龙年春节的预制菜已经上新,众多品牌、各式各样的年夜饭预制菜定制礼盒都在热卖中。

行业透视

预制菜行业仍然处于蓝海竞争阶段,并未出现较多的规模以上企业,行业地理区域特征显著、产品同质化现象明显、参与企业类型多样,竞争格局尚未定型。在行业政策扶持、冷链基础设施逐步完善、B端和C端消费需求提升等因素的共同推动下,我国预制菜行业的参与玩家将进一步布局,市场规模持续扩大,有望成为下一个万亿市场。(文末附产业链及相关上市公司梳理)

一、行业概述

1.产业分类:预制菜按照产业加工深浅程度,可以分为四大类

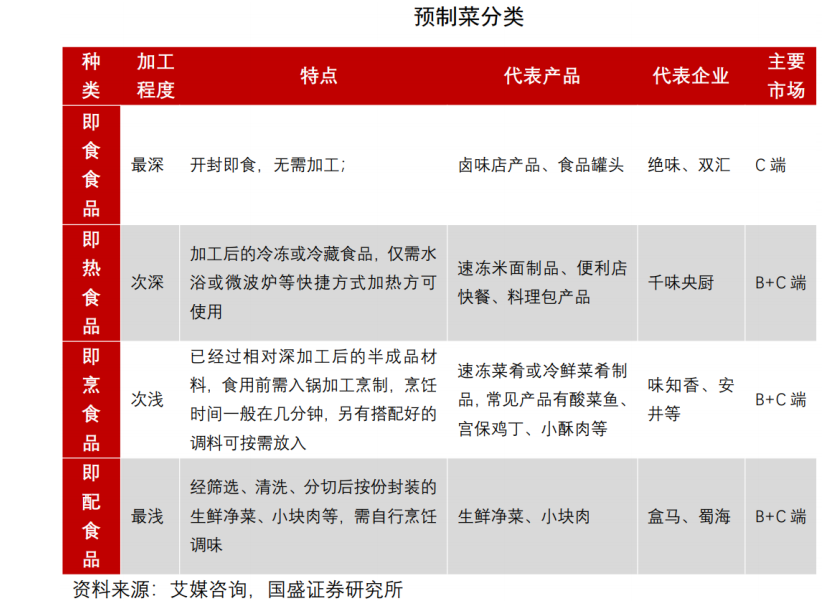

预制菜是指对农、畜、禽、水产品等原料进行前期处理后,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等)后所制的成品或半成品。按照生产工序,可以将预制菜分为净菜、半成品菜和成品菜三类;按照加工的深浅程度,由深至浅分为即食食品、即热食品、即烹食品与即配食品四大类。

2.预制菜本质:工业化改造菜肴,解决传统烹饪痛点

传统菜肴烹饪存在诸多痛点,不同类型预制菜提供针对性解决方案。传统菜肴烹饪通常包括食材购买、食材处理、烹调三大流程,存在耗时长、菜肴选择及口味把握对厨师专业技艺要求高、多余食材易浪费等诸多痛点。未来,餐饮端更加追求降本增效和标准化,居民端生活节奏加快、年轻人缺乏烹饪技能现象愈发明显;因此,提前实现不同程度熟制(预制食材、预制半成品、预制成品)的预制菜,将成为更多餐厅和家庭的选择。

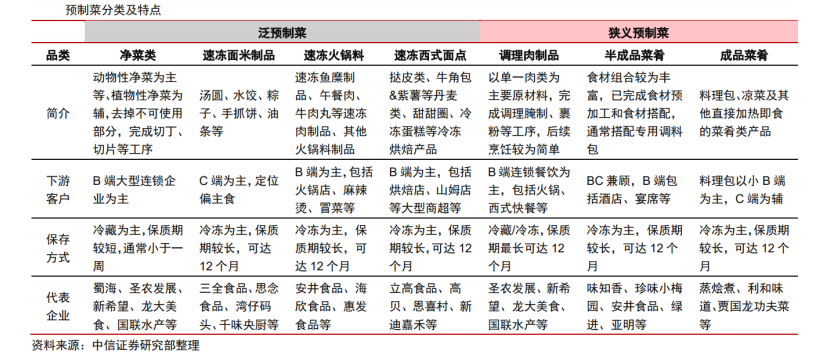

目前,预制菜边界较模糊,广义的预制菜可理解为由第三方企业将初级生鲜食材实现不同程度加工后形成的加工产品,涵盖净菜、速冻面米、速冻火锅料等多种产品;狭义预制菜偏菜肴产品,主要包括调理肉制品、半成品菜肴及成品菜肴。

3.行业发展历史:预制菜行业历经四个发展阶段

预制菜从 B 端开始兴起,20 世纪八九十年代,海外连锁餐饮企业进入中国市场,产生了对食品原料的需求,国内开始出现净菜配送工厂。21 世纪初,国内餐饮企业逐步发展,净菜与半成品的市场进一步扩大,预制菜行业进入成长期,与此同时消费者也会偶尔直接购买餐饮店的预制菜,C 端需求已存在但规模较小。2010 年-2020 年,网络时代发展和经济的进步带来了消费新体验,餐饮连锁化稳步推进,外卖行业飞速发展,餐饮企业对于效率和标准的需求进一步提升,预制菜迎来快速发展阶段。2020 年至今,疫情因素限制了堂食场景,消费者的饮食方式也有所改变,B 端餐饮推出直接面向消费者的预制菜产品,生鲜超市、零售便利店让预制菜更快触及到 C 端人群;后疫情时代,我国经济稳步回暖,预制菜成为众多“90 后”、“00 后”便捷就餐的新方式,也成为快节奏生活环境下工作者平衡生活和工作的有效餐饮形式,行业正处于快速发展期。

4.市场现状:餐饮行业便捷化趋势明显,预制菜处于产业上行期

餐饮行业便捷化趋势明显,九成连锁餐企使用半成品,预制菜助力降本增效。中国连锁经营协会发布的数据显示,2020 年疫情防控形势最严峻的时候,超过九成的连锁餐饮企业开始出售半成品和预包装食品。中游预制菜通过央厨工业化生产降低菜品加工复杂度,大幅减少餐饮企业加工步骤,替代米面等“低性价比”配菜,帮助加快出餐速度、提高单店高峰产值,最终促进门店实现降本提效,据《2021 年中国连锁餐饮行业报告》,使用预制菜后餐企人工成本可从 20%降至 10%左右,能源成本大幅降低,出餐速度、外卖服务得到改善,最终门店效率大幅提升。

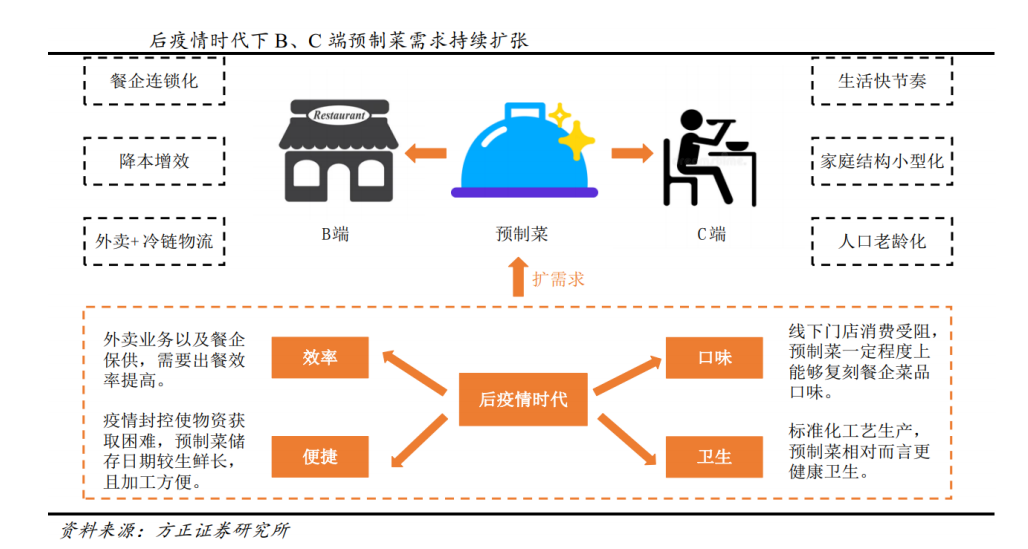

后疫情时代下预制菜市场持续扩容,B、C 端齐发力。目前预制菜渠道以 B 端为主。随着外卖市场与冷链物流的发展,预制菜 B 端渠道快速发展,根据食品饮料创新营统计,目前我国预制菜 B、C 端之比约为 8:2。以餐饮企业为主的 B 端由于餐饮连锁化率的不断提升,对菜品能够标准化生产、快速复制提出高要求,以标准化为特色的预制菜正好可以满足餐饮企业的需求。因此,未来随着餐饮产业的成熟化,B 端预制菜有望在下游连锁化进程中有望加速增长。

二、驱动因素

1.政策支持,推动预制菜行业发展

23 年国家一号文件首次提到预制菜相关内容。2023 年 2 月 13 日,《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。《意见》提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业。中央一号文件中首次提到预制菜相关内容,标志着预制菜已成为我国乡村振兴的重要战略发展方向。在政策的支持下,预计板块后续或具有较大的发展潜力。

多地亦纷纷出台相关激励政策,促进预制菜行业良性健康发展。为调动预制菜企业积极性,推动预制菜行业良性健康发展,广东、山东、四川、浙江等地发布了预制菜激励政策,对预制菜研发平台建设、监管体系构建、补助等提出了相关规定。在出台政策的同时,广东等地还推出了预制菜产业联盟与与预制菜研究院,推动预制菜市场的发展。

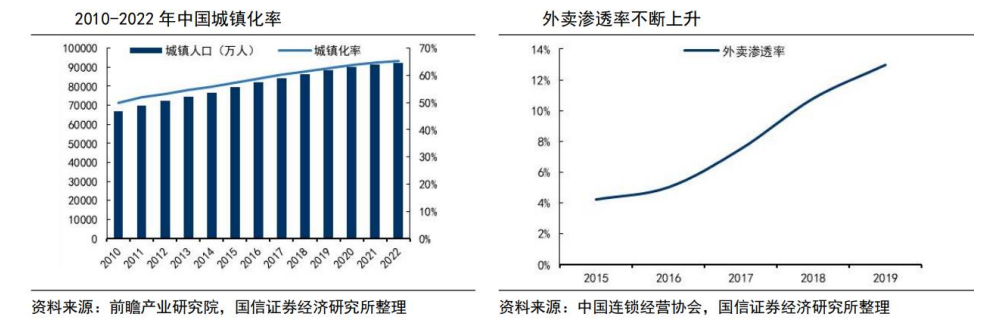

2.城镇化水平提高,家庭小型化趋势明显,促进预制菜消费市场扩容

城镇化水平提高,预制菜消费市场群体有望扩容。近年来,城镇化进程持续推进,越来越多人赶往一二线城市工作和生活,快节奏助推预制菜和外卖等方便食品的发展。根据前瞻产业研究院,2022 年我国城镇化率达 65.22%,较 2010 年提升 15.27 个百分点。高线城市的消费者工作压力较大,做饭时间有限,劳动者者每周周平均工作时长上升,而愿意在家务上花费的时间大大减少。根据红餐产业研究院,企业就业人员周平均工作时间由 2017 年的 45.8 小时增加至 2023Q1 的 48.7 小时,中国家务劳动时间由2008 年的 103 分钟大幅下降至 2018 年的 86 分钟。随着城镇化水平不断提高,高线城市消费者将进一步增加,预制菜消费群体有望扩容。

家庭小型化趋势明显,强化就餐的简易化诉求,推动预制菜、外卖发展。随城镇化率不断提升及优生优育理念影响,我国家庭规模不断收缩,单身潮、家庭小型化趋势越发明显,“一人食”逐渐成为搜索热词。根据前瞻产业研究院统计数据,2021 年我国户均人口 2.53 人,跌破“三口之家”,且根据灼识咨询,2021 年独居人口达 9200 万人。随着家庭越来越小,在家做饭的时间、食材和心理启动成本均越来越高,人们更倾向于选择外卖或者预制菜。根据 2023 中国中式餐饮白皮书,截至 2021 年 10 月,美团一人食订单占比 55%,同比增长 86%。

3.技术升级+消费者接受度提高+行业标准完善,驱动市场发展

随技术升级,预制菜口味优化,帮助提高消费者满意度,有利于增加复购及渗透率。预制菜口味不达预期是消费者主要问题之一,亦是预制菜产业难点之一,一方面我国各地饮食习惯差异较大,难以打造全国性爆品;另一方面中餐对食材新鲜度、烹饪过程要求较高,许多复杂菜品无法实现工业化生产。而对于餐饮来说,好吃是关键,因此技术创新尤为重要。当前预制菜行业已实现多种技术升级(主要面向重口味食品,还原“鲜度”的技术难度仍然较高),研发水平和冷冻技术的进步使得预制菜口味已接近餐厅水平,如真空慢煮工艺几乎完美保留食材本真味道,并能隔绝空气中的细菌,最大程度还原食物的色香味;信良记将“液氮速冻”技术用在麻辣小龙虾产品,急速锁鲜;盒马的淡水鱼去腥暂养系统取得两项国家专利,用于盒马宝鲜系列产品。

技术升级类预制菜消费可期。根据艾媒咨询,2022 年消费者对技术升级的预制菜消费意愿强烈,89.3%的消费者愿意为技术升级的预制菜买单,81.5%的消费者愿意花费金额高于目前产品价格 1%-40%购买技术升级后的预制菜;消费者对技术升级后的预制菜推荐意向较高(83.4%),愿意推荐给身边的人。随产品加工工艺不断创新进步,消费者购买热情将更加高涨。

此外,随行业发展,消费者认知逐渐普及,接受度有所提升。近两年来,“预制菜”这一概念在全国各地热度不断升高。根据百度指数,自 2021 年年底,“预制菜”热度开始增长。根据微信指数,自 2022 年 7月至今,“预制菜”在微信出现的频率一直维持在较高水平,表明居民对“预制菜”一词的好奇程度较高,预制菜相关知识得以逐渐普及,并带动居民尝试的欲望。

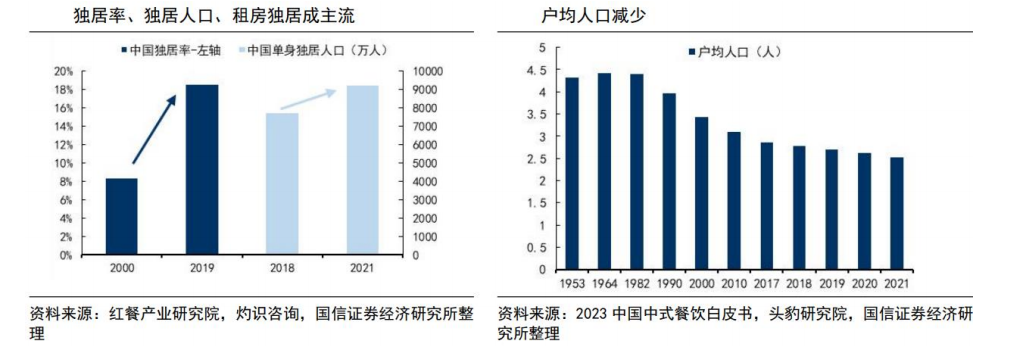

行业标准逐步完善,预制菜行业将逐步实现产业标准化、规范化、专业化发展,有助于提升消费者信任。各级政府、监管机构、行业协会积极出台相关政策,根据前瞻产业研究院,截至 2023 年 6 月 29 日,全国共有 135 项现行预制菜相关标准,其中地方标准 8 项,团体标准 90 项,企业标准 37 项,推进产业标准化进程。

三、产业链分析

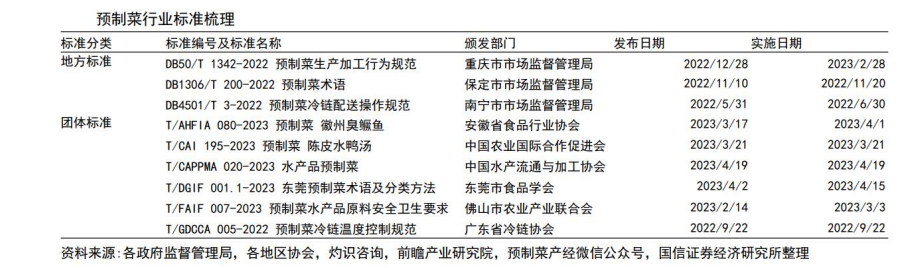

1.预制菜产业链由上游原材料供给、中游加工生产及下游销售端口三部分构成

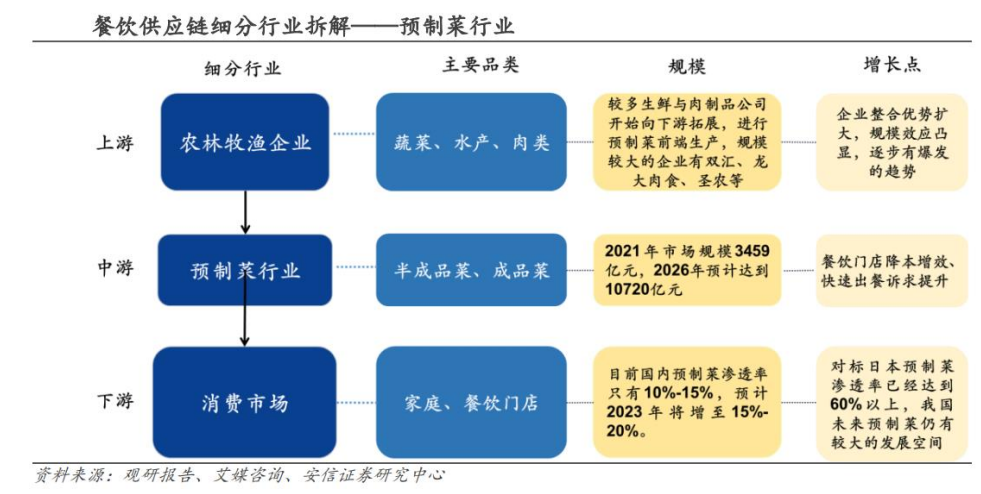

中国的预制菜产业链由上游的原材料供给,中游的工厂加工处理,以及下游的 B 端、C 端消费者串联而成。预制菜产业链上游主要为食品包装加工制造企业和食品原料来源和食品初加工企业(禽畜水产养殖屠宰企业、农作物种植企业、米面粮油和蔬菜初加工企业,以及调味品制造企业等),上游养殖、种植等标准化程度高的企业参与预制菜生产可有效降低成本。产业链中游主要为预制菜加工企业,以净菜、半成品菜的生产加工为主,可以分为自产自销的预制菜企业和委托代工生产预制菜的企业,常以冷链物流配送至下游。产业下游主要为各类消费端口,如经销商和线上电商等。

2.上下游聚力发展,跨环节布局可期

预制菜行业供应链稳定。上游为农林牧渔业,有实力的原材料供应商开始向下游发展,进行预制菜前段生产,中游为预制菜企业,生产成品与半成品菜,下游为终端销售渠道,分为 B 端与 C 端市场。

上游优势整合,规模效应凸显。预制菜产品原材料主要是蔬菜、水产和肉类,直接材料影响成本较大,最终影响预制菜行业 盈利水平,龙头企业凭借成本优势和规模优势,盈利水平将逐渐区别于行业内中小企业。

中游层级丰富,符合餐饮工业化趋势。狭义预制菜根据加工程度不同,可以分为调味/腌制,部分熟制和完全熟制,层级丰富,工艺复杂度不同,底层逻辑是食品工业化,通过工业化进程,使得预制菜可操作性加强,模式逐渐成熟,降本增效的同时还原了口味,为产品带来了附加值。

下游空间广阔,区域性特点显著。预制菜具有季节性消费的特点,在日常消费中,消费者偏向即食、即烹的便捷预制菜,在春节、元宵、中秋等中国家庭团圆的传统节日时,消费者偏向于含有时令蔬菜的高端预制菜,随着便捷餐饮的市场越来越广阔,下游空间随之发展扩大,目前国内预制菜渗透率为 10%-15%,对标日本渗透率达到 60%以上,预计国内预制菜 2023 年渗透率达到 15%-20%。区别于其他速食,预制菜行业具有较大的区域性特征,我国区域环境差异较大、人口饮食习惯显著不同、不同地区物产各异等特点使预制菜行业需要面向消费者进行细分。

3.细分赛道前景分析

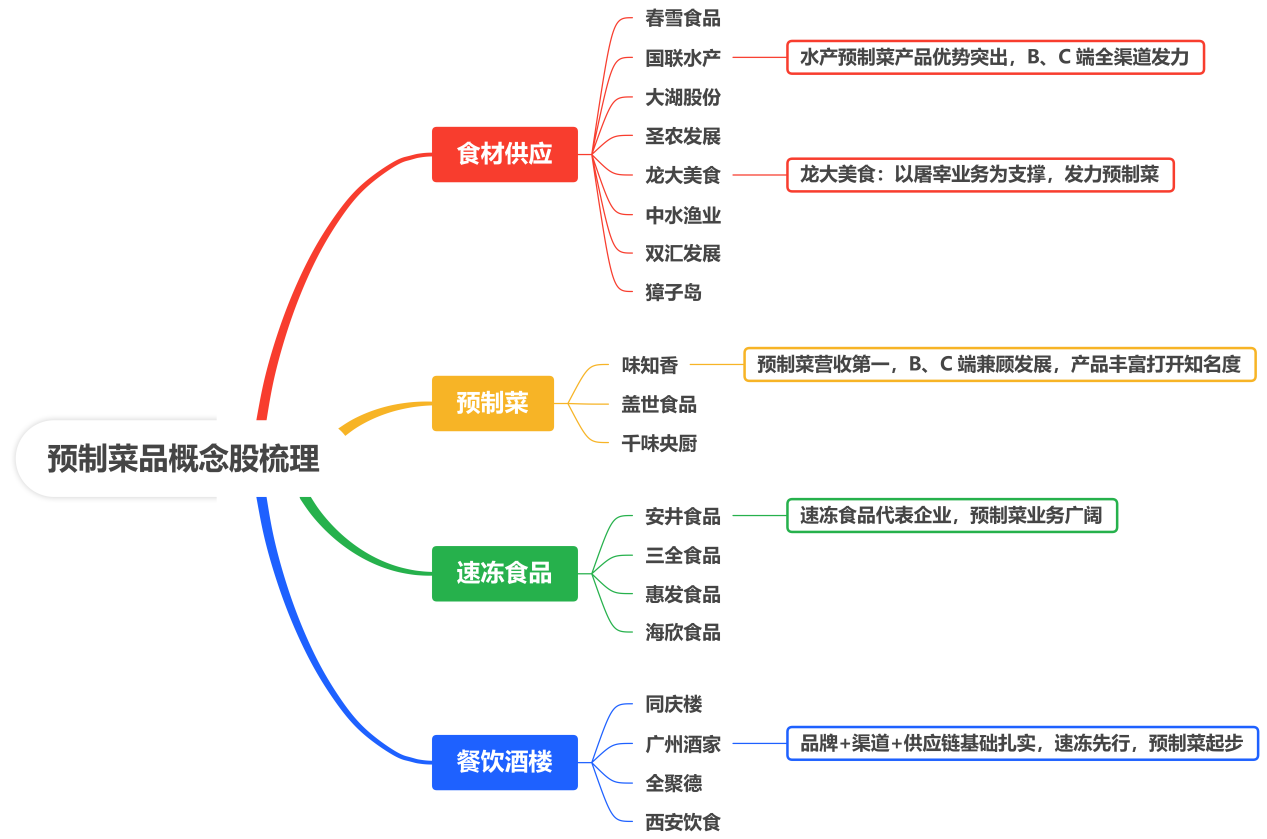

1)原材料企业

原材料企业(代表企业:正大集团、圣农发展、双汇集团)作为预制菜原材料供应商,位居产业链上游,具备较大的业务、资金体量和深厚的渠道资源,随着行业竞争日趋激烈,上游厂商有望充分发挥规模化优势,放大原料、产能、资金和渠道端的优势,长期具备较高成长性。

2)预制菜生产企业

预制菜专业厂商(代表企业:绿进、味知香)具备丰富的预制菜肴产品研发经验,产品矩阵较完善,SKU 数量较多,在优势区域内具备较高品牌知名度。长期来看,能够突破区域限制实现外区扩张的企业上升更具备确定性。

3)生鲜电商零售平台

生鲜电商平台(代表企业:叮咚买菜、每日优鲜)大多只面向 C 端市场,具备丰富的供应链管理经验。受疫情催化,短期内社区电商、生鲜电商赛道大幅升温,长期来看,B 端渠道力薄弱制约了该类公司的成长空间。

4)餐饮企业

餐企(代表企业:海底捞、广州酒家)具备多年 C 端餐饮市场经验,品牌力给预制菜产品带来了更大的溢价空间。但由于产品丰富度低,多环节可控性薄弱等问题,市场发展空间相对受限。

四、市场空间

1.我国预制菜正处于发展初期,多力驱动快速成长

我国预制菜正处于发展初期,长期扩容空间大。根据日本冷冻食品协会,2020 年我国人均冷冻食品消费量仅为 3.7kg,相当于日本 1975 年水平,日本 2020 年人均消费量已达到 22.6kg,约为中国 6 倍,欧美国家更是普遍达到 36kg 以上,约为中国 10 倍。

综合对比宏观经济背景(人均 GDP 等)、餐饮端预制菜驱动因素(连锁化率、租金、员工工资等)以及家庭端预制菜驱动因素,可以看到目前中国处于日本冷冻食品上世纪 80 年代的发展阶段。多重因素驱动下,我国预制菜行业有望保持高速发展趋势,参考各国家冷冻食品消费量水平,推测中国人均冷冻食品消费量至少存在 3 倍以上扩容空间。

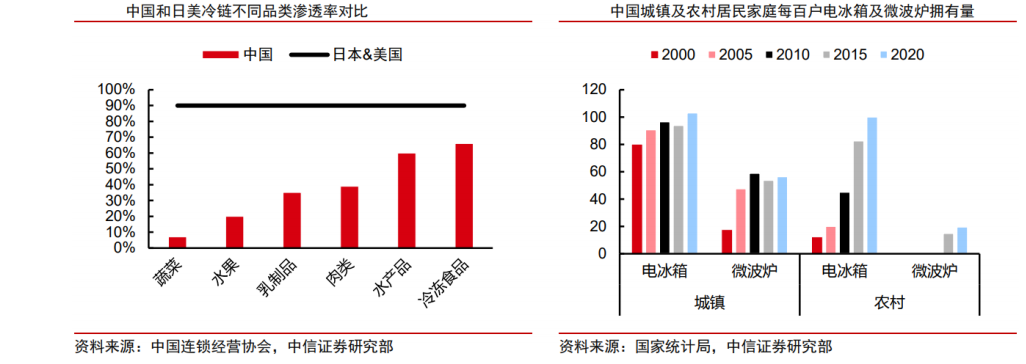

冷链基础设施迎来加速改善,电冰箱&微波炉等电器保有率持续提升。参考海外发展历程,完善的冷链设施是预制菜行业发展的必备条件,影响行业履约成本和企业经营半径。目前,相比于日本和美国,中国冷链渗透率处于较低水平,但正迎来加速改善。根据国务院颁布的《“十四五”冷链物流发展规划》,2025 年肉类、果蔬、水产品产地低温处理率将分别达到 85%、30%、85%,2035 年将全面建成现代冷链物流体系和相关设施网络。

对于 C 端,截至 2020 年,我国城镇和农村家庭电冰箱渗透率均已基本 100%普及,2020 年城镇微波炉渗透率达到 56%。此外,空气炸锅这类便捷烹饪电器的兴起,也为 C 端新兴预制菜产品的研发及推广提供了良好的基础设施。

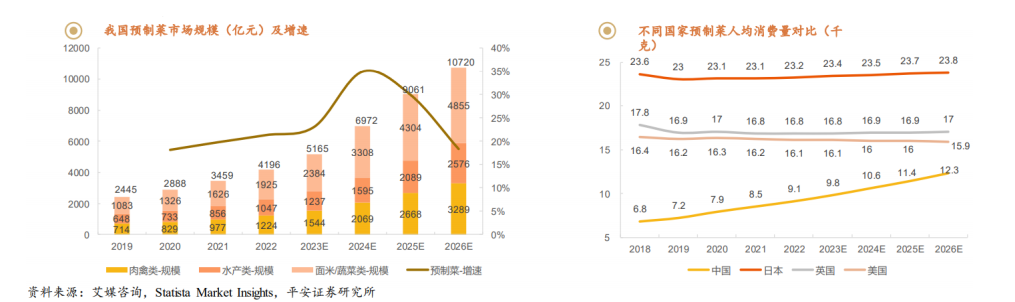

2.万亿级空间市场,肉禽水产类带来增量

行业发展万亿级空间,人均消费量亟待提升。根据艾媒咨询数据,2022 年中国预制菜市场规模为 4196亿元,同比增长 21.31%,预计未来中国预制菜市场将保持较高的增长速度,2026 年预制菜市场规模将达 10720 亿。从人均消费量角度,2022 年我国人均预制菜消费量仅为 9.1KG,远低于预制菜产业成熟的国家的人均消费量,同年美、英、日的人均预制菜消费量分别为 16.1KG、16.8KG、23.2KG;但我国人均消费量提升速度较快,提升空间大。

面米/蔬菜类占半壁江山,肉禽类和水产类潜力大。分产品来看,2022 年肉禽类、水产类、面米/蔬菜类占我国预制菜市场规模的比重约为 3:2.5:4.5,面米/蔬菜类占据了近五成份额,但由于速冻面米制品已处于行业成熟阶段,预计未来增速相对较低;同时由于居民生活条件不断改善、饮食水平提升,肉禽类和水产类需求量增速将快于面米/蔬菜类。

五、投资展望

东兴证券表示,预制菜能够帮助餐饮企业降低人工和房租成本、提高效率,提升餐品的标准化。我国预制菜行业渗透率仅为10%-15%,相较于美国、日本的60%以上尚有巨大增长空间,正处于蓝海阶段。

国海证券认为,预制菜行业在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下,有望迎来快速发展,目前行业仍处于渗透率初期,未来仍可加速成长。预计2026年预制菜行业规模有望超4000亿元,2021-2026年复合增速达到15%左右,其中B端预制菜规模超3000亿元,C端预制菜规模超1000亿元。相关企业梳理如下:

风险提示:原材料成本波动风险、市场复苏进度不及预期等

参考资料:20231020--川财证券—预制菜竞争稳态尚未形成等

20231201--慧博智能投研—预制菜行业深度

【免责声明】:以上内容由上海亚商投资顾问刘欢(登记编号A0240622030002)编辑整理。以上内容是基于市场已公开的信息编辑整理,评估及预测为发布日观点和判断,因此不保证信息的完整性和准确性。文中任何观点均不构成投资建议,仅代表个人观点,仅供参考学习。我司不与您分享投资收益,也不承担风险损失。涉及个股仅限于案例分析和教学使用,不作为您最终买卖的依据,据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。